新刊『こんとんの居場所』が国書刊行会より発売となりました。

謎の生命体「こんとん」の取材記者として調査船に乗り込んだ男女。たどり着いた島=こんとんの上で、二人が見たものとは……。(「こんとんの居場所」)

防衛省のシステムに侵入した天才少年ハッカーが開いたのは、人類を“次の段階”に進める禁断の扉だった。人々が次々と人間の姿を失っていく中、ある親子が再会する。(「白い霧」)

それは滅びか、救済か――。

文藝賞受賞作『いつか深い穴に落ちるまで』(2018)、『孤島の飛来人』(2022)に続く、現代文学の異才による最新作品集!

(hanmoto.comの紹介文より)

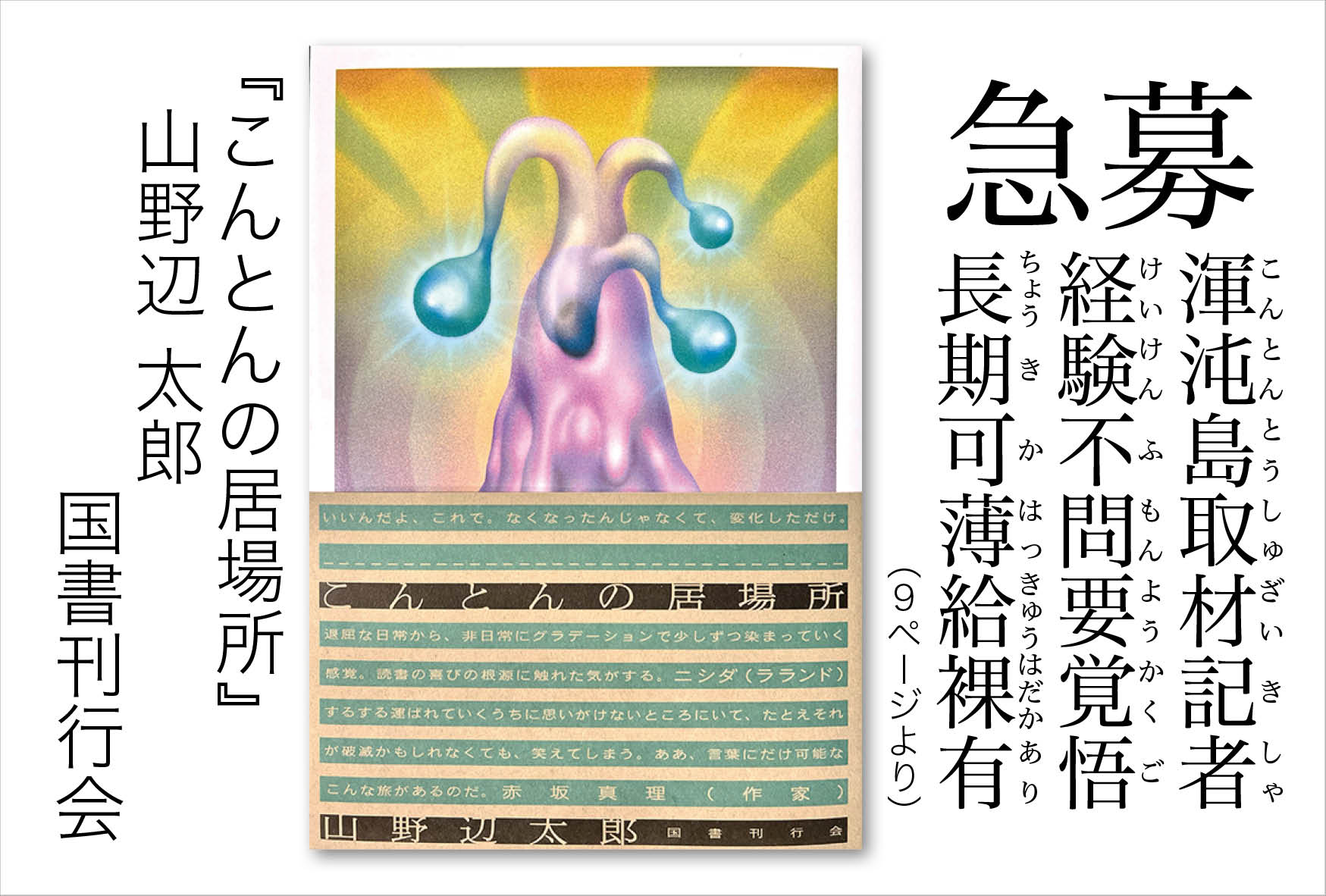

赤坂真理さんとラランド・ニシダさんより、推薦の言葉を寄せていただきました。本の帯に記載された言葉を引用にてご紹介します。

退屈な日常から、非日常にグラデーションで少しずつ染まっていく感覚。読書の喜びの根源に触れた気がする。

ニシダ(ラランド)

するする運ばれていくうちに思いがけないところにいて、たとえそれが破滅かもしれなくても、笑えてしまう。ああ、言葉にだけ可能な、こんな旅があるのだ。

赤坂真理(作家)

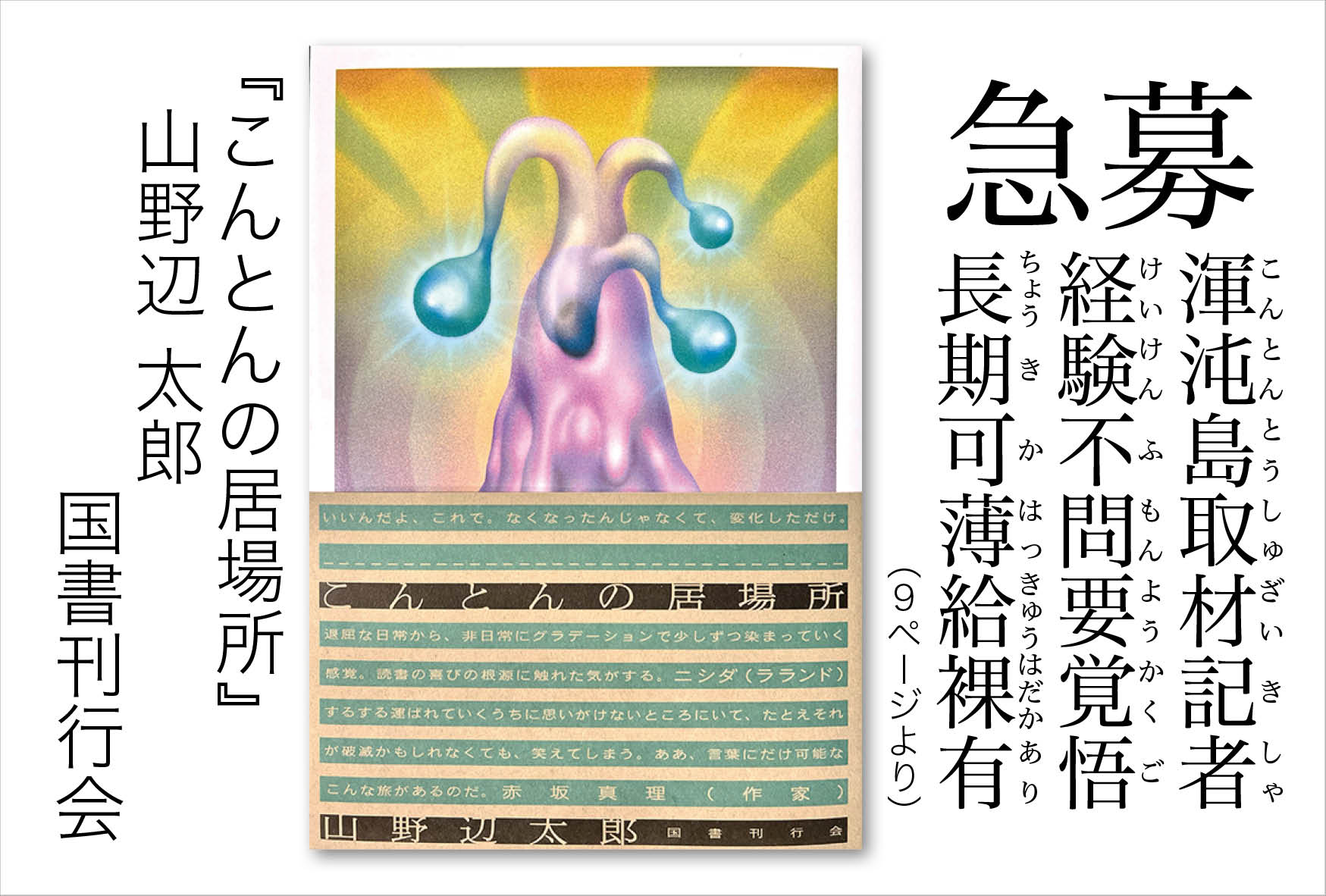

装丁は森敬太さん、装画はnico itoさんがご担当され、魅惑的な表紙カバーとなりました。表紙と裏表紙で絵柄が微妙に異なっています。本を手に取り、帯をそっと外して、じっくりと眺めていただけましたらと思います。

表題作「こんとんの居場所」に「白い霧」を加えた中篇二作の作品集。どちらも広い意味での変身譚となっています。

お読みいただけましたら幸いです。

発売に合わせて、『こんとんの居場所』のPOPを作ってみました。

右側は本文に出てくる三行広告からの引用です。ここから主人公の旅路が始まります。

よろしければ、画像をダウンロードしてお使いください。印刷して枠線で折りたたむと、はがきサイズになります。

『こんとんの居場所』POP(JPEGデータ)

https://yamanobe-taro.jp/img/conton-pop-230418.jpg

出版社の『こんとんの居場所』紹介ページ(国書刊行会)

https://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336074720/

『こんとんの居場所』書誌データ(版元ドットコム)

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784336074720

『こんとんの居場所』を書店サイトで探す

amazon|e-hon|honto|honyaclub|kinokuniya|rakuten

『こんとんの居場所』関連記事一覧

https://yamanobe-taro.jp/?s=こんとんの居場所